文:任苙萍Anita Ren

建築業長期以來是能源消耗與碳排放的重要來源,每年約使用全球 40% 的能源,而建築物佔全球能源相關碳排放的 37%,其中 28% 來自營運排放,11% 來自材料與施工。若缺乏有效管控,預估至 2050 年能源需求將增加近五成。所幸,有研究顯示建築產業具備近 29% 的減排潛力,只要透過設計革新與營運模式轉型,可望大幅改善環境衝擊。

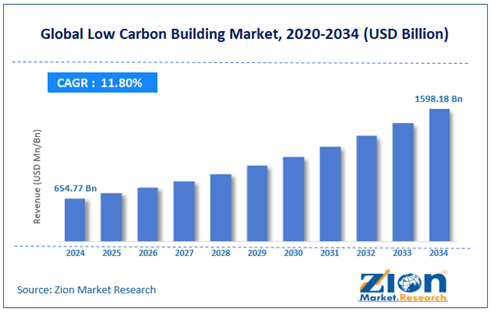

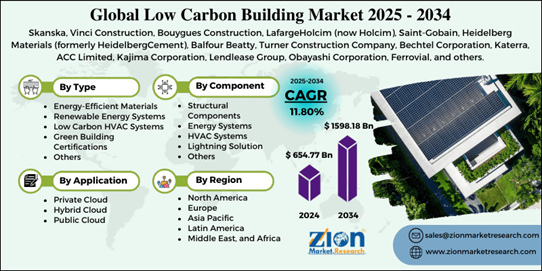

近年來,低碳建築已成為國際趨勢。Zion Market Research 報告指出,環保意識提升、城市化加速與綠色技術進步,正促使全球低碳建築市場快速成長。2024 年市場規模約 6,547.7 億美元,預計將以 11.8% 的年複合成長率推進,2034 年將達到 1.6 兆美元。屆時,城市人口將突破全球 68%,永續城市基礎設施將成為發展關鍵。

資料來源:https://www.zionmarketresearch.com/report/low-carbon-building-market

從材料到認證,低碳建築的價值革命

低碳建築強調全生命週期的減碳策略,從材料選擇、建造施工,到電力使用與廢棄物管理,都以降低碳排放為目標。節能材料、智慧感測器、再生能源整合與高效暖通空調系統的應用,正推動產業革新。不過,市場仍面臨挑戰,包括專業人才不足,以及部分新興經濟體認知度偏低。

需求面來看,能源價格上漲與智慧城市發展,讓低碳建築的吸引力不斷提升。就類型而言,節能建材預計將持續領先,再生能源系統則展現高成長潛力;組件部分,以結構建材為主導,而能源系統將在未來創造可觀收益;應用領域中,商業建築的市場需求有望超越住宅。

國際上,LEED、BREEAM、WELL 等綠色建築評級體系加速普及,認證不僅成為品質基準,也成為吸引租戶與投資者的關鍵。2024 年,獲得 LEED 認證的課程數量較去年增加 15%,反映出專業教育與產業實踐的緊密連結。全球投資趨勢亦印證此熱潮:2024 年綠色建築投資總額達 1.5 兆美元,年增 12%,顯示市場信心穩定增強。

資料來源:https://www.zionmarketresearch.com/report/low-carbon-building-market

全球首座超零碳建築亮相

2025 年 8 月,全球首座「超零碳建築」在中國青島揭幕,引發廣泛關注。該大樓高 117 公尺,每日耗電約 6,000 度,卻完全依靠綠色能源自給自足。東、南、西三面採用光伏玻璃帷幕牆,取代傳統屋頂太陽能板,不僅提供約 25% 電力需求,每年減碳約 500 噸。建築內部布設近 24,000 個智慧感測器,自動調節照明、空調與電梯,使能耗下降 30%、營運效率提升 30%,並額外減碳 2,500 噸。

大樓同時導入儲能系統,利用 14 組退役電動車電池儲存多餘太陽能,並於離峰時段吸收低價清潔電,確保供電穩定。全球首個全自動高速垂直停車系統結合「車輛到電網」技術,使停放電動車可反向供電,提供建築近半能源需求。此案例顯示,低碳建築不僅是節能或符合法規的象徵,更展現建築、能源與交通融合的新方向。

圖3:於中國青島揭幕的全球首座「超零碳建築」

資料來源:新華網

預鑄建築面臨的成本與碳排挑戰

與此同時,「預鑄建築」(大陸稱為:裝配式建築)憑藉工廠預製與現場組裝、標準化設計,能提升施工效率、縮短工期並降低環境影響,是推動永續建築的重要解決方案。受惠於碳交易政策普及,碳排放已成為影響建築全生命週期成本的重要因素,構件選擇必須兼顧經濟與環境效益。然而,預製構件生產成本高於傳統現澆施工,且施工管理需多方協作,常導致成本上升與進度風險。

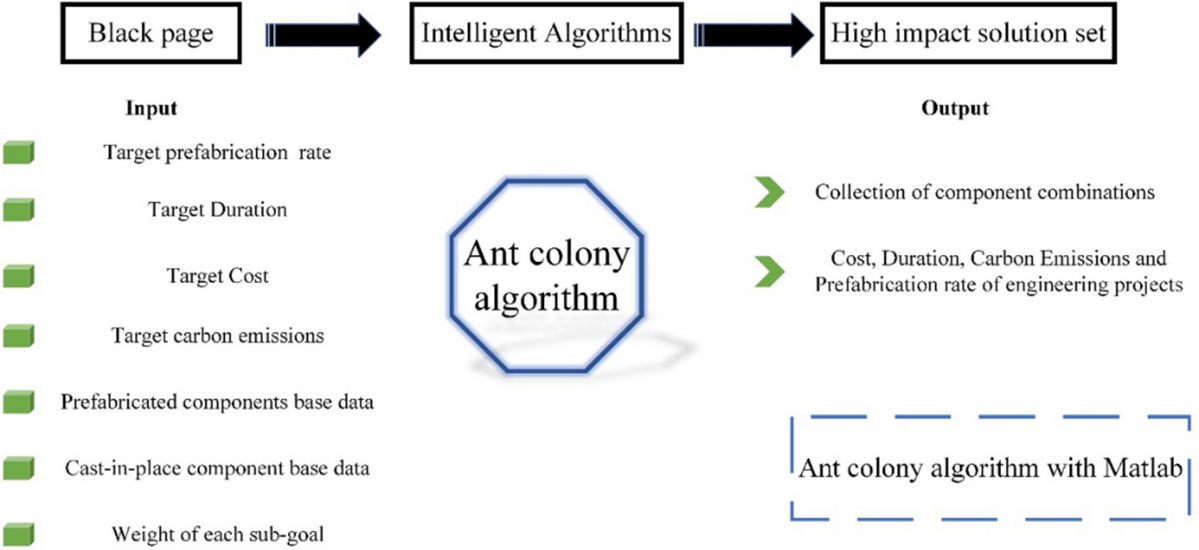

因此,在概念設計階段選擇最佳預製構件組合,對控制成本、縮短工期及降低碳排具有關鍵影響。同構件類型對成本、工期與碳排影響差異明顯,尤其新型複合材料的碳排放較高。學者提出利用蟻群演算法進行多目標最佳化,將成本最小化、工期最短化與碳排放最小化納入目標函數,在滿足預製率要求下求解最優構件組合。以深圳市某三層框架專案為例,研究提供帕累托最適解,協助建築產業在兼顧效率與品質的同時,有效控制碳排放,邁向低碳永續發展。

智慧演算法:預鑄建築的低碳最佳化

智慧演算法自 1990 年代起廣泛應用於大型建築專案的設計最佳化,尤其在預鑄建築概念設計階段,可分析預製構件的成本、工期與碳排放。常見演算法包括遺傳演算法(GA)、粒子群演算法(PSO)、模擬退火(SA)與蟻群演算法(ACO)。

其中,ACO 透過模擬螞蟻費洛蒙機制,具備全域尋優、平行處理與動態調整能力,能在構件多、限制複雜的專案中快速找到成本、工期與碳排放的最佳平衡。ACO 可輸入合約價格、工期、碳排限值、預製率及構件資訊與目標權重,輸出最優構件組合與對應成本、工期、碳排放與預製率,協助專案在多目標情境下做出精準決策。

整合 BIM:建築全生命週期低碳管理

結合蟻群演算法(ACO)與 BIM,可在多目標與複雜限制下優化預製構件組合,兼顧成本、工期與碳排。運維階段,BIM 與智慧建築技術即時監控能源與排放,持續改善建築性能。整合智慧演算法與 BIM,低碳建築能有效減碳、提升效率,成為城市與產業低碳轉型的重要推手。

圖4:蟻群演算法用於選擇預製構件組合的最佳化過程

資料來源:https://www.nature.com/articles/s41598-025-17216-6

BIM 將設計、施工與運維資訊整合,成為低碳建築核心工具。設計階段可模擬不同材料與結構方案碳足跡,全生命週期分析量化隱含碳與營運碳;施工階段精準規劃工序,降低浪費並優化供應鏈與運輸;運維階段結合智慧建築技術,即時監控能耗與碳排,提供改善建議,提升效率並實現環境與經濟雙贏。隨著淨零碳排與 ESG 規範加嚴,營建與物業管理業者面臨轉型壓力,亟需創新解方。

新世代 BIM:雲端X數位資產X碳管理

CarneuBIM 為鍹騰投資控股旗下專業品牌,專注智慧建築、能源管理與碳資產化應用,鎖定「雲端 × 數位資產 × 碳管理」需求,支援公共工程、醫療設施、政府大樓與產業園區。平台將建築從單純能源消耗者轉化為碳中和資產,追蹤設備細節與能耗來源,並將各項資產完整數位化,落實「數據即資產」管理模式,協助業者在設計、施工到營運全生命週期達成低碳與永續目標。

CarneuBIM 可將五大管線系統末端設備建立獨立編碼,管理者可隨時查詢位置、規格、維修紀錄與碳數據,透過雲端大地圖從城市到設備層級一覽無遺,提升決策效率並簡化碳盤查與綠色認證流程。CarneuBIM 主要推動者——CarneuBank 碳中和銀行品牌創辦人暨台灣品牌永續藍圖學校校長戴中興指出,台灣公共工程委員會規定造價新台幣 5,000 萬元以上的建築物必須做 BIM,而 CarneuBIM 是唯一整合碳排資訊的 BIM 系統,並納入 AIoT 與基本資訊整合,可依需求量身打造、未來可無痛升級。

CarneuBIM 還可解決「清圖」人才短缺問題,自動去除圖紙衝突,縮短工期並降低至少 6% 損耗成本。AIoT 技術應用於巡檢與維修,異常時自動透過 LINE 推播警示,巡檢人力減半,維修時間縮短 30~40%,並支援 QR Code 定位與線上請款打卡。早在 2019 年,CarneuBIM 原型便已落地台中市政府,監控社會住宅施工進度與出租管理,一台主機可管理 35 棟社宅,並精準盤點裝修含碳量,逐步形成完整數位生態鏈,支援政府數位補助,降低初期投入壓力,成為智慧建築管理的重要工具。

圖5:CarneuBank 碳中和銀行於「亞太永續博覽會」展示CarneuBIM

資料來源:CarneuBank 碳中和銀行提供

綠色建築新思維:循環再生的力量

另一個值得留意的建築減碳議題是:循環經濟已從單純的環境責任上升為商業策略核心,對資料中心這類高能耗建築尤其關鍵。透過「減少、重複使用、再循環」的 3R 原則,並結合可拆卸與再利用設計(DfDR)、逆向物流與模組化施工,不僅能減少九成以上施工廢料,還能降低 15~20% 的生命週期成本。

數位工具如 BIM、數位孿生與材料護照,使建材組成與使用壽命透明化,支持跨場域再利用與最佳化設計。搭配再生鋼、低碳混凝土與生物炭等材料替代方案,資料中心的隱含碳可望減少七成以上。大型科技企業如 Google、微軟與亞馬遜,正憑藉資本與規模優勢推動綠色採購規範,包括 EPD 認證、本地供應鏈與強制低碳材料替代,帶動產業鏈全面轉型。

模組化建築與低碳材料

城市建設需求快速增長,模組化整合建築(MiC)以場外預製和快速組裝成為提升品質、安全與永續的新選擇,但結構複雜、供應鏈緊張與運輸成本高仍是挑戰。全要素碳(TFC)評估框架將材料、能源、時間與成本納入碳計算,結合 DEA 與 DEMATEL-ISM 模型分析建築 43 個關鍵因素,發現設計階段最影響碳效能。策略包括低碳材料、新能源運輸和再生能源轉換,可大幅提升專案永續性。

屋頂作為建築外殼的重要部分,也成為淨零碳的關鍵節點。單層防水膜因輕量、耐用、快速安裝與可回收特性,不僅降低全生命週期碳足跡,也可配合綠屋頂、光伏系統與淺色膜材反射,提升節能效果。案例顯示,它能支援再生能源、促進生物多樣性,甚至幫助醫療機構與公共建築達成淨零目標。

圖6:MiC 是指將預製組件廠房生產的獨立組裝合成組件(已完成飾面、裝置及配件的組裝工序)運送至工地,再裝嵌成為建築物

資料來源:https://www.bd.gov.hk/tc/resources/codes-and-references/modular-integrated-construction/index.html

數位化驅動低碳,科技打造綠建築

3D 列印矽藻土混凝土帶來新材料革命,兼具輕質、高強度與碳捕獲能力,透過三重週期極小曲面(TPMS)設計,可減少六成混凝土用量並保持承載力,將建築轉變為「碳儲存結構」,助力住宅與基礎設施邁向碳中和甚至碳負排。物聯網(IoT)與 AI 也重新定義建築運作模式,感測器即時監測溫度、濕度、能耗與空氣品質,自動調整照明、暖通空調與能源分配,提升效率並降低碳排。

阿姆斯特丹 The Edge 辦公大樓智慧照明與太陽能降低 70% 能源需求,芝加哥 800 Fulton Market 則減少 65% 碳排。Airtel IoT 平台整合能源監測與 ESG 報告,提供即時碳核算、異常警報及跨場域比對,幫助各行業降低能耗、提升透明度。麥肯錫估計,數位化脫碳最高可貢獻 20% 減排,IoT 與 AI 已成為低碳建築與城市轉型的核心推手。

BIM、循環經濟與綠建材:低碳建築整合策略

建築減碳已是跨技術、跨流程的整合實踐。BIM 與材料護照提供全生命週期數據,支持設計與採購做出精準碳追蹤與永續決策;循環經濟透過模組化設計、可拆卸重複利用建材與逆向物流,延長資源價值並降低隱含碳。

低碳混凝土、再生鋼與碳捕獲材料進一步支撐減碳。當 AIoT 將感測器與智慧電錶串接,建築可即時監控能耗、動態調整運作,形成智慧、循環、低碳的完整解決方案。這些技術交織,使建築不僅是空間載體,也成為城市與產業永續發展的核心引擎。

原文刊載於:COMPOTECHAsia 電子與電腦 https://compotechasia.com/a/opportunity/2025/0922/61783.html