文:任苙萍Anita Ren

剛於 6月底在德國波昂圓滿落幕的《聯合國氣候變遷綱要公約》(UNFCCC)前置技術會議,有近 200 個締約國一致通過一項重要共識:同意在未來兩年內將 UNFCCC 的核心預算提高10%,2026~2027年預算將增至8,150萬歐元(約9,530萬美元)。

美國仍是帳面上最大的捐助國,佔22%。儘管美國因川普政府二度退出《巴黎協定》而缺席,所幸彭博慈善基金會已承諾將一力承擔美國份額,以確保《聯合國氣候變遷綱要公約》的順利實施。此外,作為世界第二大經濟體,中國亦將出資份額從 15% 提高到 20%,反映其日益增長的全球影響力與對氣候議題的重視。

作為即將於今年11月正式登場的聯合國氣候變遷大會(COP30)的前哨站,這一連串動作也再次證明——儘管國際局勢多變、政治風向起伏不定,ESG(環境、社會與治理)腳步並未停歇。從國際協定、財務投入到民間參與,全球正以多元方式積極實踐永續承諾。

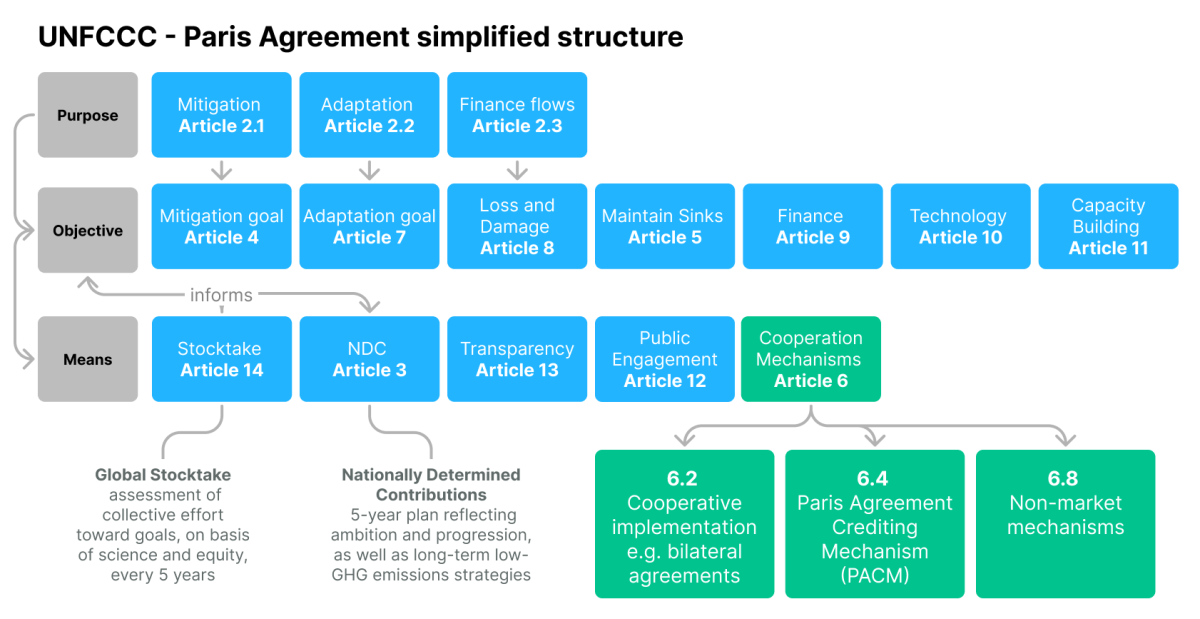

圖1:《巴黎協定》結構簡圖,共包含16個引言段落和29個條款

資料來源:https://planet2050.earth/blog/article6-pacm

《巴黎協定》第 6.4 條新解:不是拿來抵銷的碳權?

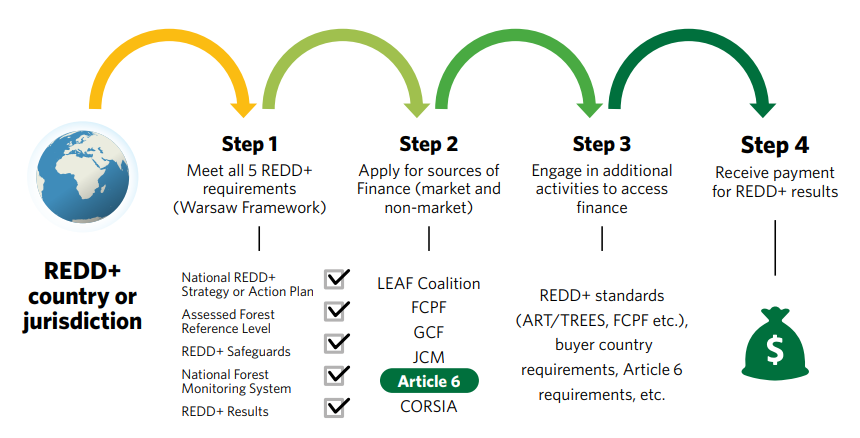

回顧上屆 COP29 重要成果之一:批准《巴黎協定》第六條第四款機制,旨在建立一個由聯合國監督的全球碳市場。與 6.2 最大的不同是:各國可以透過雙邊或多邊協議轉移減緩成果,6.4 尋求建立一個企業和個人均可進入的高品質、透明的碳市場。

值得留意的是,非營利監督機構「碳市場觀察」批評,此次波昂會議未能解決碳權品質問題,他們發現,在27個信用額中,只有不到1個(約3.7%)可能代表真正的減排量;其他獨立智庫,包括世界資源研究所(WRI)和國際環境法中心(CIEL),也表達了類似的觀點。

於是,就在上個月的波昂會議中,《聯合國氣候變遷綱要公約》秘書處重申:根據根據《巴黎協定》第6.4條所產生的「減緩貢獻單位」(MCU),不應用於抵銷或補償索賠,應僅用於支持額外的氣候行動(目前僅是初步提案,具體內容須待今年 11 月 COP30 決議)。

巴黎協定第6條主要探討「各國之間如何透過合作達成減碳目標」,其中第6.2條與第6.4條是建立國際碳交易機制的核心規定。兩者雖然都是協助國家達成自主減碳目標(NDC)的工具,但它們的運作方式、監督機制與應用範疇有所不同,各自承擔重要角色。

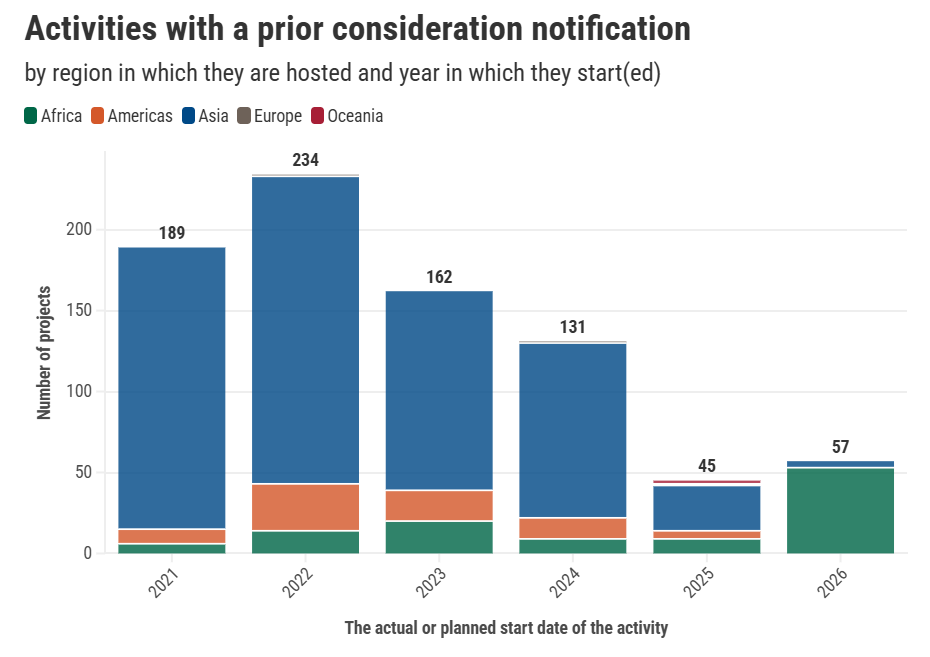

圖2:作為《巴黎協定》第 6.4 條活動週期的一部分,專案倡議者需要提交事先考慮通知,目前共提交並發佈 1041 份活動通知,包括 824 個項目和 217 個方案

資料來源:https://unepccc.org/article-6-pipeline/

第6.2條:雙邊交易與自主合作

第6.2條鼓勵國家之間透過「雙邊或多邊協議」進行減碳成果的交換,也就是所謂的「國際轉讓減緩成果(ITMOs)」。這是一種相對彈性的機制,允許國家根據自身國情與夥伴協商,將一方減少的碳排放量轉讓給另一方使用。

例如,如果A國在當地推動再生能源計畫,並多減少了一部分碳排放,就可以將這些超額成果轉讓給B國,幫助B國達成其氣候承諾。這種方式不僅提升全球整體減碳效率,也創造了跨國合作的新商機。

不過,由於6.2 偏向「自訂合作」,因此需要強化「透明度」與「帳務核對」,以防止雙重計算。為此,巴黎協定要求各國定期申報轉讓資訊,並建立一致的報告規範。

第6.4條:由聯合國主導的全球碳市場

相較於6.2 的彈性合作,6.4 則是建立一個類似「聯合國版碳交易市場」的框架,由國際機構負責監督與核發「可轉讓的碳信用」(A6.4ERs)。這些信用可由政府或企業透過投資合格的減碳項目(如再生能源、碳移除等)取得,再用於抵銷自身的碳排放。

6.4 延續了《京都議定書》下的「清潔發展機制」(CDM)精神,但在規範與審核標準上更為嚴格。為確保「真實的減碳貢獻」,每一筆交易都需經過聯合國認可的驗證流程,並進行「調整計算」以避免一減再算。

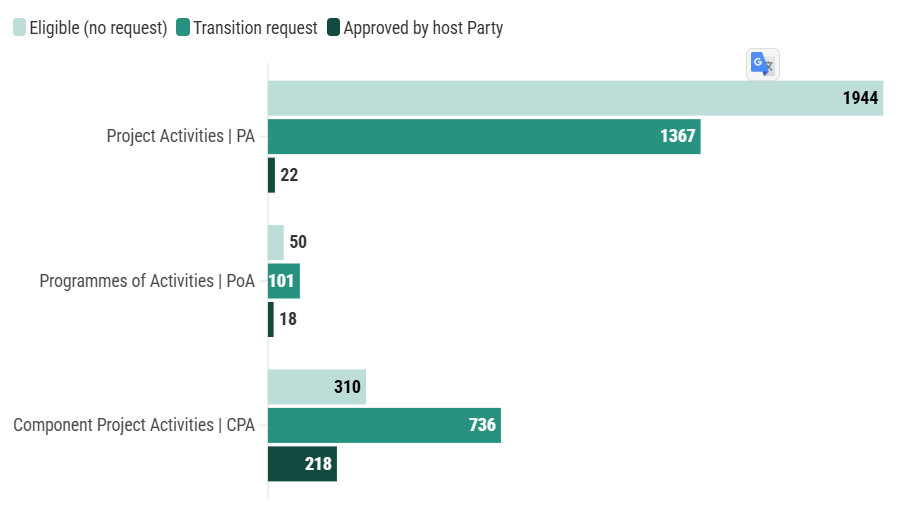

圖3:已在清潔發展機制(CDM)下註冊並可根據第 6.4 條加入新的《巴黎協定》信用機制(PACM)的活動

資料來源:https://unepccc.org/article-6-pipeline/

此外,第 6.4 條還特別強調:「永續發展」與「全球總減排」(Overall Mitigation in Global Emissions, OMGE),要求每筆碳信用的一部分需永久註銷,讓整體碳排放總量真正下降,而非僅做帳面交換。

互補並進,共同實現淨零目標

6.2 與 6.4 雖代表不同模式——前者較彈性、自主;後者較集中、嚴謹,但兩者在巴黎協定架構下是相輔相成的。前者適合雙邊政治經濟合作、快速啟動交易;後者則提供統一規則與公信力,有助於吸引私人資金投入高品質減碳計畫。

隨著各國與企業朝「2050淨零排放」目標邁進,這兩種機制都將成為全球碳市場運作的關鍵支柱。碳市場的主要角色,就是幫「二氧化碳排放」這件事定個價格,讓它變成可以交易的「商品」。透過這樣的設計,企業不只是「排碳」,而是要為每一噸排出的碳負責。

這種制度,把碳排分成兩種做法來管理:碳權和碳補償,兩者運作機制不同,但一樣常常相互為用。

碳權:排碳的「門票」

碳權(也叫碳信用或碳配額)就像是公司排放二氧化碳的門票。當一家公司想排碳,就得先買到這張「門票」——也就是一份「碳權」,通常是從政府那裡取得。每一份碳權允許公司排放一噸的二氧化碳,單位是 CO₂e(二氧化碳當量)。

這個制度常見於所謂的「限額與交易」(Cap-and-Trade)計畫。政府會先設定一個總排放量的上限,然後依據這個限額發放碳權。每年這個限額會慢慢變小,也就是說,整個社會能排的碳總量會逐步減少。這樣一來,公司就必須想辦法降低排放,否則碳權會越來越貴,甚至買不到。

這套機制的好處是,它給企業一些彈性。如果一家公司在短時間內很難減碳,那它可以去市場上買別人的碳權,來達到規定;但同時也鼓勵積極減碳的公司,可以多出碳權來賣錢,形成市場的正向激勵。

碳補償:幫別人「抵銷」碳排

碳補償的概念,是讓企業可以透過幫地球「減碳」,來抵銷自己產生的碳排。舉例來說,一家公司在日常營運中沒辦法完全減碳,但它可以出錢去種樹、支持再生能源計畫、保護森林等,這些行動會從空氣中「拿走」一部分的碳,因此可以產生所謂的「碳補償額度」。這些額度就可以被其他公司買來「抵銷」自己的碳排放。

這類交易屬於自願性碳市場,也就是企業主動去購買,而不是被法律強制的。對很多重視品牌形象或永續責任的企業來說,這是展現「我有做環保」的方式之一。

碳補償的有效性,關鍵在於驗證機制。過去最有名的認證機構包括 Verra 和 Gold Standard,它們會檢查這些專案是否真的有達到減碳的效果。近年來,標準也在進化,例如 2024 年,自願性碳市場誠信委員會(IC-VCM)就推出了「核心碳原則」,希望訂出全球統一、可信的高品質碳補償標準。

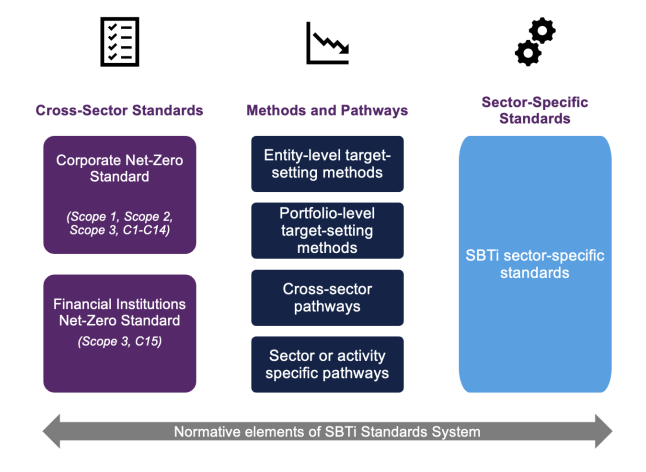

此外,像科學碳目標倡議(SBTi)也開始推出更嚴格的審查流程,幫助企業的「淨零碳排」目標變得更有公信力。

圖4:SBTi標準體系概述

資料來源:https://sciencebasedtargets.org

碳市場讓「減碳」變成一門生意

簡單來說,碳市場的目的,就是讓「排碳有價」,並透過制度設計讓企業有誘因去減碳。不論是靠政府配額制度(碳權),還是參與環保專案來產生補償(碳補償),都在推動同一件事:讓整體碳排放慢慢下降,邁向淨零目標。

目前最大的碳權市場是歐盟的「歐盟排放交易體系(EU ETS)」,其次是中國的全國碳市場。這些制度雖然對企業來說是種負擔,但也提供了清楚的減碳路線,企業只要照著做,就能逐步降低排放。

相對之下,碳補償制度是自願性的。也就是說,企業可以自由選擇是否要透過資助種樹、保護森林、建再生能源等方式,來抵消自己的碳排放。這種做法特別適合還沒有被納入法規要求的企業使用。

高品質碳額度成為新焦點

不過,正因為是自願的,碳補償的品質就變得很重要。目前由 Verra 和 Gold Standard 等機構負責審核補償專案的有效性。不過,近年來有些專案被發現效果誇大,甚至造假,這讓碳補償市場的信譽受到挑戰。

2025年7月,歐盟提出了一個雄心勃勃的新提案:希望到2040年,在1990年排放量的基礎上減少90% 的溫室氣體排放。為了達成這個目標,歐盟提出幾項關鍵變革:

🎯納入國際碳交易額度(第六條):允許用來自國際的碳減排額度來抵銷歐盟的部分碳排,最高佔3%。

🎯納入國內碳清除量:例如透過碳捕捉(BioCCS 或 DACCS)等技術,把碳從空氣中抓出來,納入碳市場中,變成可交易的資源。

這將大幅提高對碳信用的需求。以1990年歐盟總排放量約47億噸計算,3% 等於每年約1.4億噸的碳信用需求——是目前的28倍之多。這也代表企業對「高品質、可信任」的碳額度需求將急遽上升。

國際碳交易擴大,質疑聲浪同步升高

根據《巴黎協定》第六條,各國可以透過「國際轉移減緩成果」(ITMO)彼此交換減碳成果。截至目前,已有60個國家簽署了共98項雙邊合作協議。瑞典是唯一一個歐盟國家簽署正式協議的國家,未來對 ITMO 的需求預估將達到2,000萬噸,佔歐盟總需求的一半,但這些變化也帶來爭議。

環保團體認為:

❗很多碳信用的實際效果難以驗證,有過度計算與失效風險;

❗使用碳補償可能讓企業忽略實際減排的責任;

❗國際碳交易容易讓已開發國家「用錢解決問題」,對發展中國家不公平。

特別是森林保護相關的碳補償,如 REDD+ 計畫,被發現有高達九成以上的項目實際上並未減少排碳,甚至誇大森林砍伐的威脅,讓部分市場產生「漂綠」的疑慮。

圖5:《巴黎協定》第六條與 REDD+ 的關係

資料來源:https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/TNC_Article_6_Explainer.pdf#page=6

碳市場正在快速成長,從法定的碳權交易,到自願性碳補償,再到跨國合作機制,第六條的實施都在加速。但也必須正視制度設計和實際操作中的問題,尤其是信貸品質、監管漏洞與公平性爭議。

未來,如果歐盟的提案順利通過,不僅會帶動更多國家採用類似制度,也會讓企業對碳補償與碳交易的需求急劇上升。這不僅是挑戰,更是一次機會——讓「排碳有價值、減碳有獎勵」成為真正能驅動氣候行動的動力。

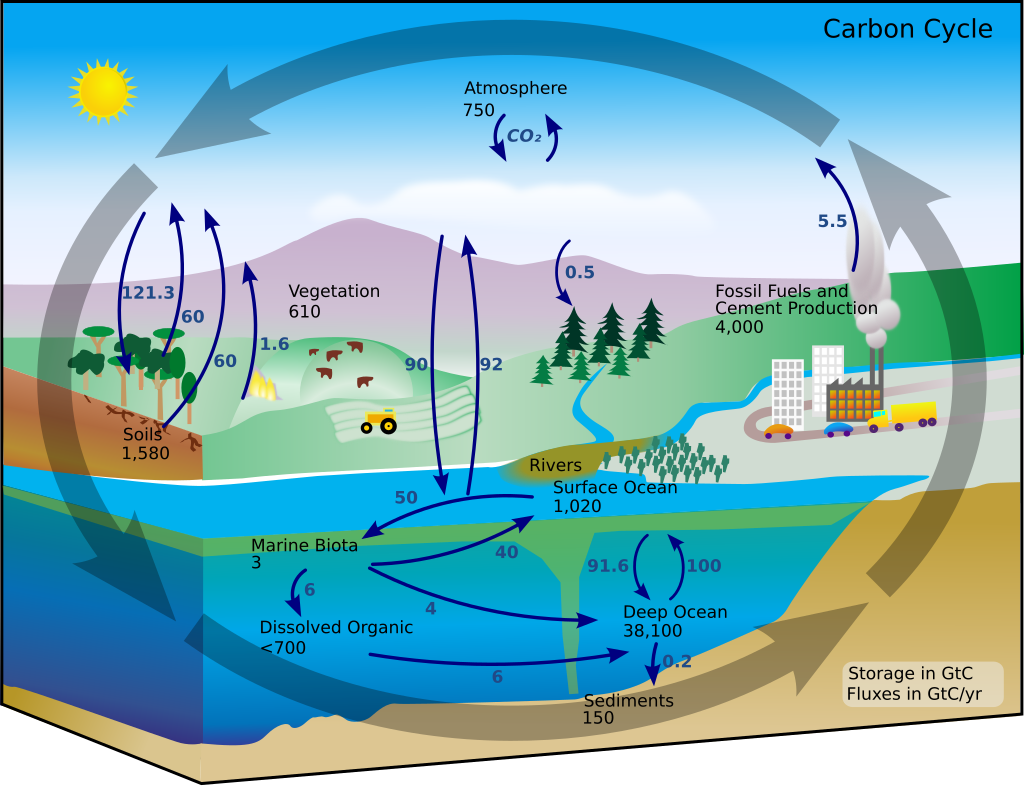

什麼叫「持久性」?為何這麼重要?

為了對抗氣候變遷,減少碳排放已經不夠了,還需要「把空氣中的二氧化碳移除掉」,這就是所謂的「二氧化碳移除」(CDR),通常分為「基於自然」和「基於技術」兩大陣營(參見:《碳信用市場快速崛起:企業脫碳、科技賦能與金融化》https://compotechasia.com/a/opportunity/2025/0623/61024.html 一文),被視為實現氣候目標的重要工具。

有效的 CDR 必須具備「持久性」,也就是將二氧化碳長期儲存在不會釋回大氣的地方。然而,什麼樣的儲存才算真正「持久」,仍有爭議。

由於技術型 CDR(如直接空氣碳捕捉與封存 DACCS、生物能源碳捕捉與封存 BioCCS)多採用化學穩定度更高的封存方式,它們通常被視為比自然型(如造林、濕地復育)更具持久性,因此近年來技術型 CDR 越來越受到重視與投資。但這並不代表自然型就不重要,實際上,兩者應該互補運作。

目前的共識是,技術型CDR通常因為有化學或地質儲存,更不易釋放碳,所以被認為更「永久」。但這也造成自然型CDR常常在碳市場中被邊緣化,甚至低估。

自然型方法,其實也很有價值

雖然技術型CDR被視為更持久,但自然型方案有很多額外好處,不容忽視。像是:恢復生態系統(如濕地、紅樹林)、增加生物多樣性、改善社區生計與環境……。這些是技術型方法無法提供的好處。更何況,目前全球 99.9% 的碳移除量,其實都還是來自自然型方法,像是森林造林與土壤碳增益,代表它們已經被大量使用、成熟可行,也能快速擴大。

目前的國際規範,例如《巴黎協定》第 6.4 條草案,對技術型CDR有相對寬鬆的態度。例如有些技術型項目,只靠模型預測就能宣稱「幾乎不會釋回大氣」,甚至免除後續監測。這種做法其實很危險,因為:

更嚴重的是,草案中要求參與者證明「無破產風險」,可能讓許多原住民社區或小型非營利團體被排除在碳市場之外。他們無法像大公司那樣提供擔保,卻往往才是自然型計畫的主要推動者。

有趣的是,許多技術型CDR承諾的儲存年限,甚至比自然型還短,卻仍被優先對待,顯示制度上的不公平。

圖6:這張碳循環圖顯示了大氣圈、水圈和岩石圈之間碳的儲存量和每年交換量,單位為千兆噸(GtC),人類燃燒化石燃料每年向大氣排放約5.5 GtC的碳

資料來源:https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_removal

碳市場進化中:從交易機制走向氣候正義

碳市場原意是為了讓減碳更有效率,透過碳信用額買賣達到減排。但實際運作中,卻存在許多爭議:

👉美國監管單位曾揭露,有開發商虛報碳移除量,導致市場流入虛假的碳信用;

👉有些大型企業在開發中國家種樹換碳權,卻剝奪當地社區土地與權利,被批評為「綠色殖民主義」

這些問題讓很多人對碳市場失去信任。如果沒有透明與監管,碳補償不但無效,還可能造成更大傷害。

近期,歐盟正重新考慮允許使用國際碳額度,以協助其實現2040年相較1990年減排90%的氣候目標。除了歐盟排放交易體系(EU ETS),歐盟也正在建立碳去除與碳農業(CRCF)框架,讓排放者能透過投資封存與永久去除技術獲取抵銷額度,預計將於2026年前啟動。

這也預示著一個新的碳移除市場可能正在成形,為CDR領域帶來更多資金與制度支持,意味著一個更制度化、更嚴謹的碳移除市場正在醞釀中。

二氧化碳移除不只是技術問題,更關係到氣候正義、社區參與與生態永續。未來的碳市場,不應只問「哪個方法最持久」,而應從多元面向評估——技術成熟度、風險、成本、社會與環境效益。唯有如此,我們才能打造一個真正公平、有力、可信賴的氣候解方。

原文刊載於:COMPOTECHAsia 電子與電腦 https://compotechasia.com/a/opportunity/2025/0721/61295.html